今回は、CG作品のアウトプットができるまで、CGアーティストとAI活用、そしてWebデザイナーからCGアーティストへの転身の裏側という3つのテーマについて、玉澤さんに赤裸々に語っていただきました。

司会の吉井さんとは、玉澤さんがTR講師としてデジタルハリウッドで勤務していただいていたころからのお知り合いということもあり、会場は終始アットホームな雰囲気。ここから、それぞれのテーマについて詳しく紹介していきます。

【登壇者紹介】

玉澤 芽衣 氏

Instagram : @MEI_KONISHI

CG×AIアーティスト / GENERATIVE ART STUDIO代表

デジタルハリウッドSTUDIO渋谷 専科Webデザイナー専攻卒業

1993年1月29日 東京都出身

音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」 「COUNTDOWN JAPAN」の映像制作をはじめ、国内外での展示やアートプロジェクトを手掛けてきたCGアーティスト。2022年にGENERATIVE ART STUDIOを設立し、AIとCGを融合させたアート制作に取り組みながら、最先端テクノロジーを活用した新たな表現方法の研究を進めている。 中国の空港スクリーンでの展示や、スターバックスでの個展、国際アートフェアなど幅広く活動。アジアデジタルアート大賞やCSS DESIGN AWARDSなどの受賞歴も多数。2020年、2021年、2022年、2023年映像作家100人選出。 最近はAIを使った音楽と映像の融合プロジェクトなど新しい表現の可能性を追求している。現実と想像をつなぐ作品作りがテーマ。

目次

CG作品のアウトプットができるまで

まず、現在どのようなお仕事に携わっているのかを、玉澤さんご自身がこれまで手掛けた作品をスライドで紹介しながら解説していただきました。

制作で気をつけていることとして、「好きな色でグラデーションを作成し、自分の好きな表現を実現するためにリサーチを行いながら制作を進めること」を挙げ、日々の鍛錬が重要だと語ってくれました。

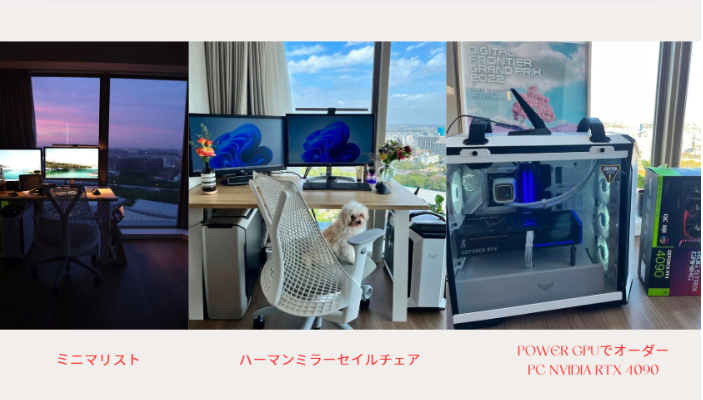

また、作業環境については「パワーとビジュアルで気分が上がるものをそろえているが、机の上には何も置かず、ガジェット類も使わない」と、シンプルな環境で作業に集中していることがわかりました。実際に作業机のお写真も紹介してくれました!

さらに、幻想的なアウトプットがどのようにして生まれるのかについては、「日々感じたものを表現し、観察を通じてアウトプットしている」とのこと。代表的なお花の作品も、実際に庭に咲いている花から着想を得ており、水の輝きなども自らの腕をお湯に入れ、目で見て理解するという独自のアプローチを取っているそうです。

スキルアップのためのインプット方法としては、「YouTubeで毎日“最新”で検索し、チュートリアルを視聴すること」を習慣にしているとのこと。最近は特にAIの勉強に力を入れており、CGソフトの初心者向けコンテンツや最新情報を確認しながら、自分の学習内容と組み合わせてアウトプットを続けていると話してくれました。

これだけのアウトプットをしているCGクリエイターであっても、毎日新しい自分を目指し、挑戦し続けているからこそ、作品のレベルが高く保たれているのだと、会場の皆さんも改めて感じていたようです。

CGアーティストとAI活用

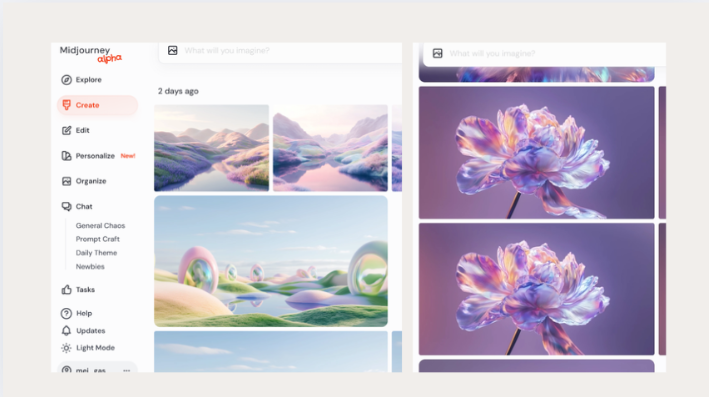

AIについてお話しいただいた部分では、現在、玉澤さんはAIの活用方法を研究中で、Midjourneyを使用して画像を制作し、それが使えるかを試しているとのこと。さらに、生成した素材を自身がモデリングしたものに組み込みながら、日々研究を重ねています。

具体的な活用方法としては、

・日々テーマを決めて探求する

・Midjourneyで最初に画像を作る

・ChatGPTにプロンプトの内容を相談し、求める作品を作成する

・Runwayを使って映像を作成する

・Claude AIで日本語の表現を洗練させる

・日記を歌詞にし、AIで曲を作るのを趣味にしている

など、多岐にわたる手法を駆使していることがわかりました。

また、会場、オンライン合わせて100人を超える参加者からも多くの質問が寄せられ、その中でも特に興味深い2つの質問について紹介されました。

「CGスキルがゼロならどうするか?」という質問には、「まずCGを学び、その上でAIの活用方法を考えることが重要」と回答。最近では、カメラワークのみを作成し、AIに制作を任せることでドラフト版を作り、クライアントに提案する手法も活用しているとのことでした。

また、「CGの需要はどうなっているのか?」という質問には、「AIだけで完結できる仕事はあまりなく、需要は依然としてある。ただし、技術を伸ばすには楽しむことが大切で、単に稼ぐことや流行に乗ることだけを目的にすると継続が難しくなる」と語ってくれました。

WebデザイナーからCGアーティストへの転身の裏側

最後のテーマは、玉澤さんのキャリアについて。

もともと普通の大学を卒業後、デザインに興味を持ち、デジタルハリウッドのWebデザイナー専攻で学んでいた玉澤さん。未経験から基礎知識を学び、Webデザイナーとしてフリーランス活動を経た後、CGアーティストへと転身されました。

特に印象的だったのは、CGを始めてから100日目くらいで自信がつき、コンテストへの応募を続けたというエピソード。アウトプットを継続し、学び続ける姿勢が転身の鍵になったようです。

日々の勉強方法についても具体的に語ってくれました。

・フリーランス時代は毎朝3時間を勉強に充てていた

・会社員時代は出社前にスタバで学習(開店時間から)

・毎日学ぶことで習慣化する(週1では難しい)

・初期は機能を使いこなすことを目標に技術ベースで学習

・スモールステップを設定し、少しずつ進める

小さな努力や習慣の積み重ねの大切さを改めて実感しました。こうした日々の自己管理が、玉澤さんの繊細で唯一無二の作品を生み出す原動力になっているのでしょう。

また、AIやコンテンツのあふれている現代で参考にしたりAIを活用したりという方法が増えてくる中で、自分の作品の定義はどこかという質問には

・1つの作品を作るために100枚の準備をする。

・複数の作品を作ることで、自分の作風を認識していく。

・AIっぽさを抑えるためには、自分の作りたい作品に合う良いプロンプトを学習することが重要。

という回答をいただき、とにかく自分の作品だと胸を張れるように時間や思いをしっかりかけることの大切さを教えてくれました。

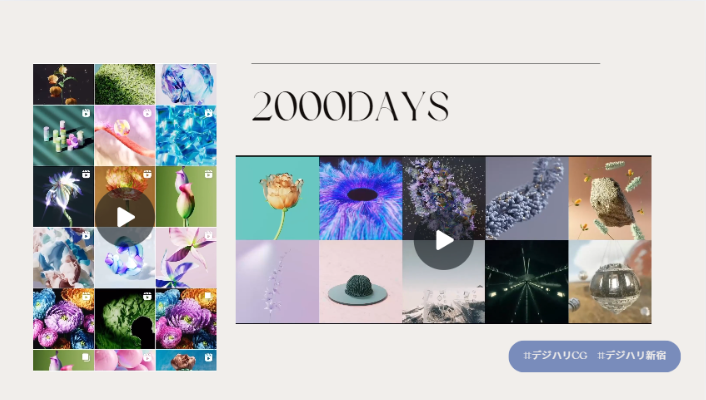

玉澤さんはご自身のInstagramでも一年間で約240本の映像作品を制作されたことを投稿しており、作品のアウトプットにかける思いの強さを改めて感じることができました。

また、育児とクリエイター活動の両立についても触れ、「子どもといる時間はしっかり遊び、制作時間を明確に決める。限られた時間の中でAIを活用し、効率的に作業する」ことが重要だと話してくれました。

クリエイターとして大切にしていることについても、次のような考えを共有してくれました。

「クリエイターは一生学び、一生アウトプットし続ける必要がある。綺麗な作品の裏には、試行錯誤を繰り返した無数の習作がある。」

また、「仕事の獲得について意識していること」として、

・「仕事をください」とは言わず、コンペやイベントには積極的に参加する

・自分の作品を好きになってくれた人と仕事をしたい

・見つけてもらうきっかけを大切にする

といったポイントを挙げていました。自分の作品を好きになってくれた人と仕事をすることを大切に営業ではなく、作品を知ってお声掛けいただけくことも多いとのことです。

最後に、「作品の完成を決めるタイミング」についても質問があり、

「完成の判断はすぐにせず、一日寝かせてから決める。初回提出で修正が出ないように意識して作る」とのことでした。

会場の皆さんも、玉澤さんの話を通じて、「アウトプットを続けることの大切さ」や「自分のファンを増やしていくことの重要性」を改めて実感した様子でした。

今回のイベントでは、玉澤さんがどのようにCGアーティストとしての道を切り開いてきたのか、そのリアルな仕事のプロセスやAI活用、キャリア転身のエピソードを惜しみなく語ってくれました。アウトプットを続けることの大切さや、AIを活用した効率的な学習法、そして「楽しむことが成長の鍵である」というメッセージが印象的でした。

サインを書かれる際には、少し恥ずかしそうにされていた玉澤さん。その姿から、これほど素晴らしい作品を生み出す方でありながら、謙虚さを忘れないお人柄が伝わってきました。改めて、私自身も玉澤さんの作品とその魅力に惹き込まれる瞬間となりました。

CG制作に興味がある方や、これから学び始めようと考えている方にとって、今回のイベントは大きなヒントになったのではないでしょうか?

あなたもCGを学ぶ第一歩をデジタルハリウッドで踏み出してみませんか?

STUDIO新宿個別説明会実施中!

1.カウンセリングで疑問を解消

2.学校・コース/カリキュラムの詳細を解説

3.卒業生作品・実績をポートフォリオでご紹介

4.あなたの目的に合った就転職プランのご提案

5.学習環境・設備のご案内

6.ご希望の方には体験もご案内

※ご予約の際、ご希望のスクールは『STUDIO新宿』をご選択ください。

STUDIO新宿校舎の詳細はこちら!

デジタルハリウッドSTUDIO新宿では、クリエイティブスキルを身につけて自分らしい働き方を実現したい皆さんを応援すべく、イベントや説明会を定期的に開催しています。

好きを仕事にしたい、柔軟な働き方を模索してみたいなど、自分のキャリアを見つめなおしている方や、今の自分からステップアップしたい方、様々な方々の応援をしていきたいと思っています。